Kuschelige Mörderdecke für nur 42,57 Euro

Kultur & Kontroverse ist ein Newsletter, in dem ich über kulturelle Konflikte der Gegenwart schreiben möchte. Die spannendsten Konflikte finden heute im medienübergreifenden, oft digitalen Getümmel statt.

Emotionales Pfefferspray

“True Crime” ist inzwischen so allgegenwärtig, dass man fast von einer Leitgattung der Gegenwart sprechen kann. Im Winter 2022 wurde selbst Angela Merkel kurzfristig in die Content Maschine des Erzählens von realen Verbrechen hineingezogen, als sie ausgerechnet im unangenehmen Podcast “Sprechen wir über Mord!?” des Bundesrichters a.D. Thomas Fischer über Richard Wagner sprach. Die Folge reiht sich ein in eine Reihe von staatstragenden Titeln wie “Der Schwertmörder von Stuttgart” oder "Totgeprügelt, zerstückelt, einbetoniert" (Hier hatten wir es schon einmal davon).

Je unaufhaltsamer der Siegeszug von “True Crime” erscheint, desto lauter wird auch die Kritik. Schon 2021 hatte Margarete Stokowski dem Thema eine Kolumne gewidmet, wo sie das Genre als “Boulevard für Besserverdienende” bezeichnete. In einem gerade erschienenen Aufsatz geht Simon Sahner auf die ethischen und ästhetischen Probleme der Gattung ein. Hier habe ich über die spezifische Obsession mit realen Serienkillern geschrieben, die im Kontext des True Crime Booms besonders irritierend wirkt.

In der FAS hat jetzt Helena Raspe anlässlich der Serie “Gefesselt”, die auf Amazon Prime die Taten des Serienmörders Raik Doormann erzählt (hier der Trailer), noch einmal eine lesenswerte Bestandaufnahme der Debatte geliefert. Darin geht sie auch auf die Frage ein, warum das Genre (gerade unter Frauen) so beliebt zu sein scheint. Eine geläufige Theorie ist, dass gerade Menschen, die besonders große Angst davor haben müssen, Opfer von Gewaltverbrechen zu werden, in den Erzählungen eine Art kompensatorischen Trost finden. So könne der Konsum von “True Crime” Ängste besiegen und dafür sorgen, dass man sich präventives Handlungswissen aneignet. Raspe hat an dieser Theorie allerdings ihre Zweifel:

“Aus dieser Perspektive wirken Podcasts wie eine Art emotionales Pfefferspray - oder eben auch nicht. Denn die Kriminalgeschichten, ob authentisch oder fiktional, verarbeiten kollektive soziale Ängste und Phantasien, indem diese anhand symbolträchtiger Einzelfälle verhandelt werden, und bieten höchstens illusionäre Lösungen für die dargestellten sozialen Probleme an. Im klassischen True Crime liegt der Fokus auf den Motiven des meist männlichen Täters. Dabei werden oft konservative Geschlechterbilder reproduziert, die gesellschaftlichen Missstände im Hintergrund jedoch ausgeklammert. Weibliche Angst und Schutzlosigkeit werden zum Fetisch, der Täter hingegen erscheint als komplexes, abgründiges Wesen, dessen küchenpsychologische Ergründung eine kathartische Erfahrung in uns hervorrufen soll.”

Gerade die eigentümliche Fetischisierung der meist männlichen Mörderfiguren verweist weniger auf vornehme Motive des Konsums von “True Crime” und mehr auf den narrativen Hedonismus, der sich am Spannungsreichtum und Grusel dieser Geschichten ergötzen möchte. Dieser Hedonismus hat in der Selbsterzählung der modernen Kunstgeschichte einen schweren Stand. Niemand möchte gerne offen zugeben, dass er sich am Leid anderer Menschen weidet. Deshalb musste diese Motivation fast immer durch offiziöse Vorstellungen davon kompensiert werden, wie das Erzählen uns eigentlich zu besseren Menschen macht. In Serienmörder-Narrativen steht (auch wenn man sich Mühe gibt, die Opferperspektive einzunehmen) am Ende doch der faszinierende Täter im Mittelpunkt, ohne den die Erzählung keinen Anlass hätte. Eine Erklärung für die kulturelle Obsession mit dieser Figur findet man nicht im narratologischen Selbstoptimierungsdiskurs, sondern in den untergründigen, weniger geschmackvollen Motivationen dafür, die eigene Freizeit in den Konsum ästhetisierter Geschichten von realen Verbrechen zu investieren.

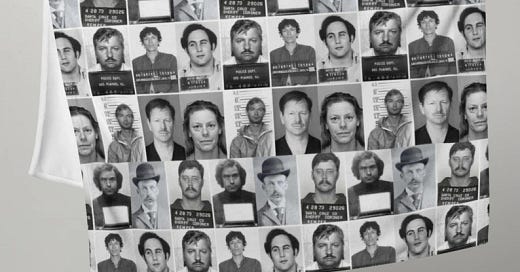

In meinem Artikel über den Hype um die Serie “Dahmer” auf Netflix habe ich unter anderem über den Reliquienhandelt mit Murderablilia geschrieben, aber auch über die Flut an Merchandise, die sich allein im Online Shop Etsy finden lässt. Dazu gehörte auch eine kuschelige Mörderdecke mit den Gesichtern berühmter Serienkillern wie Ted Bundy, Richard Ramirez oder John Wayne Gacy. Die Decke ist für 42,57 Euro zu bekommen und erfreut sich allem Anschein noch recht großer Beliebtheit. Die 428 größtenteils positiven Käuferbewertungen zu der Decke wären ein spannendes mentalitätsgeschichtliches Korpus, um das eigentümliche Verhältnis unserer Kultur zur Figur des Serienmörders zu untersuchen. Hier wickeln sich Menschen im wahrsten Sinne des Wortes in eine warme Decke aus Morderzählungen.

Spannend ist dabei vor allem die große Normalität, mit der der Erwerb der Decke kommentiert wird. Gelobt wird vor allem, wie weich und gut verarbeitet sie ist. Eher selten wird der eigentümliche Aufdruck kommentiert. Dafür gibt es viele Beweisbilder aus den Privatwohnungen der Besitzer:innen. Die Mörderdecke scheint für die Frage danach, warum wir süchtig nach “True Crime” sind, mehr Anhaltspunkte zu liefern als jede Katharsis-Theorie.

Ein gutes Webcomic

Schwere Zeichen

Während ich diesen Artikel darüber lesen, dass populäre TV Serien so ernst und düster geworden sind, bin ich bei meinem dritten Rewatch von “Brooklyn Nine Nine”, denn auch ich habe inzwischen keinen so großen Magen mehr für aufdringlich deprimierende Narrative. Der Text argumentiert, die neuen Versionen von “Game of Thrones”, “Lord of the Rings” oder “Star Wars” würden darunter leiden, dass sie kaum noch spaßige Figuren enthalten, dass Humor und Spielfreude weitgehend verbannt wurde.

Die bleierne Ernsthaftigkeit, die tatsächlich ein Problem vieler Erzählungen der Gegenwartskultur ausmacht, hat, wie ich glaube, vor allem einen Grund: Dunkelheit wird oft mit Realismus verwechselt. Diese Tendenz gibt es schon länger, eigentlich seit Christopher Nolans Film “Batman Begins” von 2005, der das gritty reboot von populären Narrativen zwar sicher nicht erfunden, aber als produktiven kulturellen Motor der Gegenwart etabliert hat. (Hier habe ich schon einmal darüber geschrieben, wie Nolan den Camp aus der Popkultur verbannt hat.)

Diese Entwicklung lief parallel mit dem Aufstieg des “Prestige Television”, in dem Ernsthaftigkeit, Dunkelheit und Gewalt eine ähnliche Rolle bei der Nobilitierung von populären Stoffen und Genres gespielt haben. Diese Aspekte des Erzählens werden oft gleichgesetzt mit einem “Realismus”, der die Welt zeigt, wie sie wirklich ist, der sich einer bestimmten Form von Dunkelheit nicht verweigert, mutig und schonungslos auf die Brutalität eingeht, die unser Leben bestimmt. Dabei handelt sich es sich natürlich um Klischees. Die Welt scheint mir bei weitem nicht so schlecht zu sein, wie die gritty reboots oder die Quality TV Serien andeuten. Stattdessen gilt auch hier: Gewalt ist offiziell ein Marker für Realismus, inoffiziell aber eine wichtige Quelle für Unterhaltung.

Moritz Baßler hat in seinem Buch über den Populären Realismus darüber geschrieben: Übertriebene Gewalt fungiert als eines der "schweren Zeichen", das einer ästhetisch oberflächlichen Erzählung den Status der Hochkultur erschwindeln soll. Ähnliches scheint mir auch für die anderen Marker des neuen Realismus zu gelten. Diese Marker können allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass es bei populärem Erzählen (schon aus finanziellen Gründen) um Unterhaltung geht. Diese Unterhaltung läuft unterschwellig weiter und degradiert die Zuschauer:innen zu Heuchlern: Offiziell stellt man sich dem Schmerz, den psychische und physische Gewalt erzeugt, inoffiziell aber genießt man die ästhetische Aufbereitung dieser Dunkelheit. Denn Genuss ist der Grund, warum man seine kostbare Freizeit in den Konsum von Erzählungen investiert.

Die guten Texte

Der Film “The Whale hat in den USA bereits wegen für Diskussionen gesorgt. In diesem Essay wird argumentiert, dass man kein “Feel-Good Body-Horror Movie” machen kann.

Was um Himmelswillen ist denn jetzt schon wieder dieses “Nepo Baby”, von dem alle sprechen? Dieser Text gibt Auskunft.

Die Stanford-Liste mit Begriffen, die angeblich verboten werden sollen, war der letzte Star im fiktionalen Drama der Cance-Culture-Seifenoper. Warum es damit dann doch nicht so weit her ist, erklärt Adrian Daub in seinem Newsletter.

Und: ein Song.