Haltet den Ästhetik-Dieb

Kontroversen über K.I., Werkherrschaft und eine wahrhaft brutale Rezension

“Kunst ist nun zugänglich geworden!”

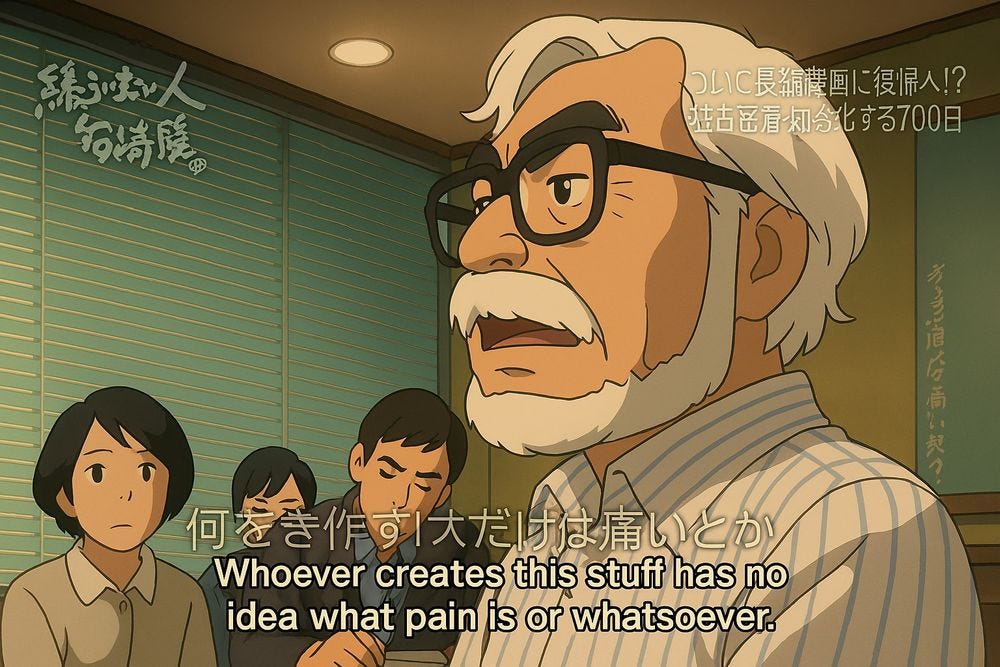

Ein Konflikt, der die moderne Kulturgeschichte stark geprägt hat, dreht sich um die Frage des ästhetischen Eigentums: Wem gehört das Werk? Diese Frage wird im Zeitalter Künstlicher Intelligenz mit ganz neuen (und gravierenden) Problemen konfrontiert. Handelt es sich bei der Möglichkeit, mit wenigen Klicks den Stil berühmter Künstler:innen zu reproduzieren um eine Demokratisierung der Kunst? Oder um einen der schlimmsten Fälle ästhetischer Enteignung in der modernen Kulturgeschichte? Darüber habe ich für die aktuelle Ausgabe des “Merkur” einen Essay geschrieben, der versucht, den literaturwissenschaftlichen Begriff der “Werkherrschaft” in den zeitgenössischen K.I.-Diskurs einzubringen. Anlass war die Menge an Bildern in der Ästhetik der Studio-Ghibli-Filme, die vor ein paar Woche das Internet geflutet haben, und die eine heftige Kontroverse auslösten. Der Text kann hier frei gelesen werden.

Eine heftige Backlash-Rezension

Ebenfalls kontrovers diskutiert wurde dieser harsche Rezensionsessay über die Romane des erfolgreichen Autors Ocean Vuong im “London Review of Books”. Auf 27.000 Zeichen analysiert Tom Crewe mit äußerster Härte die Fehler und Probleme des Stils, der Vuong berühmt gemacht hat. Dessen hyperpoetische Sprache sei, behauptet Crewe, ein Schwindel: “This language is not poetic, but ridiculous, sententious, blinded by self-love and pirouetting over a chasm.” Die gesuchten und oft unpräzisen sprachlichen Bilder machten die Lektüre zu einer Qual, die Crewe ausgiebig als individuelle Leidenserfahrung evoziert: “Igroaned my way through The Emperor of Gladness. I writhed. I felt real despair every time I forced myself to open the covers. It was one of the worst ordeals of my reading life.”

Es handelt sich aber nicht nur um einen heftigen Verriss, sondern auch um eine Backlash-Rezension. Skandalisiert wird in diesem Fall nicht nur der spektakuläre Qualitätsmangel des rezensierten Werkes, sondern auch die positiven Urteile, die andere darüber gefällt haben. Crewe beginnt mit einer Liste der - man muss sagen - vollkommen hyperbolischen Lobgesänge aus den Rezensionen und Blurbs. Diese können nun wie eine Waffe gegen das Werk in Stellung gebracht und mit den angeblich misslungenen Sätzen aus dem Roman konfrontiert werden. Solche Backlash-Rezensionen beziehen ihr polemisches Potential aus der Fallhöhe, die ein literarischer Erfolg erzeugt. Auf der Anklagebank sitzt dann nicht nur die Autor:in, sondern die ganze Kultur, die ihr überhaupt erst zu diesem Erfolg verholfen hat.