Kunst und Unterwerfung (und Essen)

Kultur & Kontroverse ist ein Newsletter, in dem ich über kulturelle Konflikte der Gegenwart schreiben möchte. Die spannendsten Konflikte finden heute im medienübergreifenden, oft digitalen Getümmel statt. Wer sich für Streitereien und Debatten über Bücher, Filme, Musik, Serien und viele andere Dinge, die uns entzweien, interessiert, der ist hier an der richtigen Stelle.

In eigener Sache

Auch dieser Newsletter wird nun in eine Weihnachtspause gehen und Anfang Januar wieder erfrischt in euren Postfächern aufschlagen. Für die freundlichen Menschen, die "Kultur & Kontroverse" mit einem bezahlten Abo unterstützen, wird es kommende Woche aber noch eine Bonusausgabe mit Empfehlungen für den Kulturkonsum über die Feiertage geben - eine Auswahl an Romanen, Alben, Games, Serien, Podcasts, die mir dieses Jahr Freude gebracht haben. Wer diese Ausgabe - und weiteren noch unspezifizierten Bonuscontent - bekommen möchte, dem sei eine Mitgliedschaft ans Herz gelegt. Sie kostet 4 Euro, das sind 1 Euro pro Woche.

Essen muss weh tun

Diese Woche ist der vernichtende Bericht einer Restaurantkritikerin über einen surreal abscheulichen Abend in einem italienischen Sterne-Restaurant viral gegangen. Darin berichtet sie von 27 Gängen, die immer rätselhafter und unappetitlicher wurden. Am Ende war niemand gesättigt, aber alle verstört. Gereicht wurde unter anderem ranziger Ricotta, ein Teelöffel Oliveneiscreme, ein Schaum mit Fleischmolekülen, ein Gericht namens "gefrorene Luft", das vor den Augen der Gäste verschwand etc. Höhepunkt war ein Zitronenschäumchen, das aus einem Gibsabdruck des Mundes des Kochs geschlürft werden sollte. Die Autorin erkennt darin eine Unterwerfungsgeste:

"An diesem Punkt habe ich vielleicht angefangen, leise durchzudrehen. Es wurde eine hierarchische Hackordnung eingeführt, und wenn man derjenige ist, der verzweifelt aus dem Gipsabdruck des Mundes eines anderen schlürft, kann man mit Sicherheit sagen, dass man am unteren Ende dieser Pyramide steht."

Was ich an dieser Geschichte interessant finde, ist, wie stark sich hier die Poetik der modernen Kunst im Bereich des Essens reproduziert. Es gehört zu dieser Poetik, dass das bürgerliche Publikum in seiner passiven Form des Kunstgenusses irritiert werden soll, indem dieser Genuss dekonstruiert wird. Das Publikum wird herausgefordert. Angemessene Rezeption ist nicht Vergnügen, sondern Arbeit, und nur eine Elite ist in der Lage, diese Kunst zu verstehen. Dazu gehört auch die Vorstellung einer Unterwerfung. Der überlegene Künstler fordert Gefolgschaft ein, und nicht nur das. Er fordert auch absolute Konzentration - Stillsitzen und Kontemplation. Es passt deswegen auch, dass einer der Gäste, der zwischen den Gängen eine Zigarette rauchen wollte, aufgefordert wurde, sich gefälligst wieder hinzusetzen. Das ist die Stimmung des modernen Kunsttempels, des White Cubes im Museums oder des Konzertsaals, wo sich der falsche Kunstfreud dadurch entlarvt, dass er an der falschen Stelle klatscht.

Der Verdacht, dass es beim Drama dieses Essens um das Drama der modernen Kunst geht, wurde durch eine spektakuläre Stellungnahme des Restaurants bestätigt, das sich gegen die Vorwürfe zur Wehr setzen wollte. Dieser Text ist erfüllt vom delirierenden Selbstbewusstsein eines selbsternannten "Master Chefs". Es ist aber auch eine klassische Form der modernistischen Polemik. Schon der Beginn erzeugt starken Wiederkennungswert: "Die Fähigkeit, einen Mann auf einem Pferd zu zeichnen, macht Sie nicht zu einem Künstler. Das Ergebnis Ihres Talents kann schön anzusehen sein, aber es ist keine Kunst."

Das heißt: Malen, Schreiben, Singen, Kochen kann jeder - das ist keine Kunst. Kunst ist, das alltägliche Handwerk zu transzendieren. Denn die Aufgabe moderner Kunst ist nicht, schön zu sein: "Muss Kunst schön sein? Nicht unbedingt. Sie muss dich herausfordern, zu verstehen." Das bedeutet, übertragen auf den Bereich des Essens: Wenn Essen Kunst ist, dann muss es nicht schmecken, sondern zum Nachdenken herausfordern. Oder, wie es in der Stellungnahme des Restaurants heißt: "Zeitgenössische Kunst ist nicht einfach. Der zeitgenössische Künstler fordert Sie auf, über Schönheit nachzudenken, an sich selbst zu zweifeln, seinem kreativen Prozess zu vertrauen und seinen Ideen zu folgen. So werden Revolutionen geboren."

Es gibt einen einfachen Grund, warum diese Stellungnahme des Kochs mich weniger verstört als viele Menschen im Internet. Als Literaturwissenschaftler ist man solche Wortmeldungen von Künstler*innen gewöhnt, ja, es ist sogar ein wichtiger Teil des Jobs, entsprechende, oft am Unverständlichen kratzende, Aussagen zu analysieren - als wichtige Zeugnisse einer modernen Poetologie. Stefan George etwa, ein Lyriker, der sich unironisch als "Meister" verehren lies, hat diese Form der Autorinszenierung auf die Spitze getrieben und ist ein beliebter Forschungsgegenstand. Zu dieser Inszenierung gehört auch die Beschämung des Publikums, das einfach nicht in der Lage ist, die Kunst zu verstehen, das - um die Metaphorik umzudrehen - einfach nur fressen möchte, ohne über das Essen nachzudenken. Der Grund, warum es im Fall des Sterne-Restaurants überhaupt zu intensivem Spott kommen konnte, ist, dass es eben um Essen geht, und nicht um Malerei oder Musik.

Dieser Spott ist natürlich gerechtfertigt, allerdings muss man die Rolle der Restaurantkritikerin auch miteinbeziehen. Es ist wahrscheinlich ein kleinbürgerlicher Reflex von mir, aber ich habe irgendwie wenig Mitleid mit Menschen, die bewusst und freiwillig in Sterne-Restaurants gehen. In diesem Moment ist man an der Ästhetisierung von Essen als Teil eines Habitus, der durch überlegenen Geschmack beglaubigt wird, beteiligt. Der Kampf zwischen Kritikerin und Koch findet jedenfalls im Rahmen einer kulturellen Hölle statt, an deren Konstruktion beide Seiten beteiligt waren. Sobald man anerkennt, dass Essen etwas ist, das wie Bücher, Musik, oder Filme kritisiert wird, muss man darauf vorbereitet sein, dass die Mahlzeit, die man vorgesetzt bekommt mit dem gleichen Blödsinn überfrachtet wird, wie der moderne Kunstbegriff.

Und so klingt der Text (und die beigefügten Fotos bestätigen das) am Ende tatsächlich wie eine Gruppe von Philistern, die eine moderne Theateraufführung in einer Mischung aus Unglaube und Häme durchkichert: Das ist doch nicht mehr Schiller/das ist doch nicht mehr Essen. In dem Moment, in dem man die Kategorie des Michelin Sterns und der kulinarischen Genieästhetik anerkennt, hat man sich dafür verletzlich gemacht, dass irgendwann jemand kommt und sagt: Eine Mahlzeit muss die Axt sein für das gefrorene Meer in uns. Mich hat das ganze übrigens stark an diese hervorragende Szene aus dem Film Always Be My Maybe erinnert. Unbedingt anschauen, Keanu Reeves spielt sich selbst:

Jubiläumstexte für alle!

Auch das Jahr 2021 hat viele große Jubiläen ins Land ziehen sehen. Während 2020 war noch das Beethovenjahr, aber irgendwie auch das Hölderlinjahr war, drängen sich in dieser Zeit die großen Romanciers. Sowohl Proust als auch Dostojewski als auch Flaubert hatten sehr runde Geburtstagen und mussten mit unzähligen Artikeln gewürdigt werden. Da bleibt kaum Platz und Zeit, um auch einmal nicht-kanonische Künstler*innen zu würdigen. Um den Arbeitsaufwand und den Energieverlust, der mit der feuilletonistischen Aufarbeitung des überladenen kulturbürgerlichen Geburtstagskalenders einhergeht, etwas zu verringern, habe ich hier einen Formtext verfasst, der sich auf alle zukünftigen Jubiläen anwenden lässt. Ich stelle ihn zur freien Verfügung, einfach den Namen einsetzen und raus damit.

Er war der große Unbeugsame der Weltliteratur, ein Träumer, ein Pionier. Dieser Tage wäre ____ 200 Jahr alt geworden. Seine Bücher lösten zu Lebzeiten Skandale aus und haben bis heute nichts von ihrem Feuer verloren. Er schrieb immer abseits des Mainstreams, lies sich von der Mehrheitsmeinung nicht beirren und ging seinen eigenen Weg. Zwar wird man seinen Lebenswandel heute nicht mehr gutheißen, aber er lebte nun einmal zu einer Zeit, wo cherchez la femme noch kein Verbrechen war, eine Zeit, in der der Rotwein noch in Strömen floss und der vivant noch bon gelebt hat, ohne es auf Instragram und StudiVZ posten zu müssen. Im Gegensatz zur angepassten Jugend heute war ______ ein poète maudit, der die bourgeoisie épatet hat, ein Kraftkerl der Provokation, ein Paganini des Schocks. Er war Pop, er war Punk, er war ein Punker, der die Bürgersöhne am Bahnhof der Kultur schamlos um ihre Euros angeschnorrt hat, immer am Rande der Gesellschaft, immer am Rande des Wahnsinns. Er war der Johnny Rotten seiner Zeit, der Lemmy Kilmister seines Säkulums, der Fred Durst seines Milleniums! Ein Unangepasster, ein Querdenker, ein wilder Denker, dessen Möglichkeitssinn voll von Ambiguitätstoleranz war, ein Aufklärer, ein Anti-Aufklärer, ein Diogenes in der Tonne der Moderne - ein Clown, ein Harlekin, ein Spaßmacher, der Joker der Literatur. Und so feiern wird heute diesen Mann, der wie kein anderer die Zeit, in der wir leben geprägt hat, dessen Bücher erstaunlich modern und moderne Klassiker sind. _____ ist ein einzigartiger Autor, unbezwingbar, unaustauschbar, und wir werden seine Lehren nie vergessen.

Die guten Texte

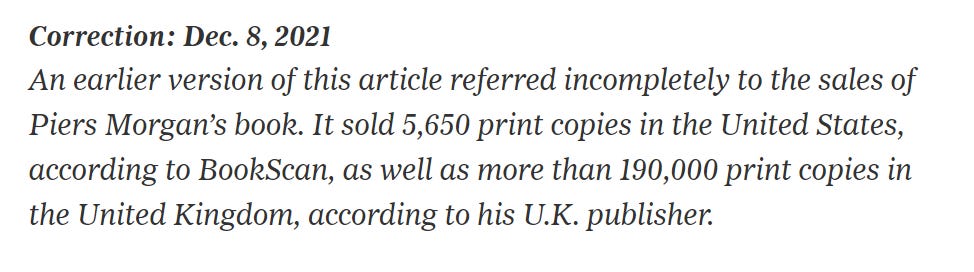

Bringt die Riesengefolgschaft einer Autor*in in den Sozialen Medien automatisch einen Bestseller hervor? Offenbar nicht, wie dieser Text zeigt, der außerdem die angenehm schadendrohe Botschaft enthält, dass das Buch des unangenehmen Medienmenschen Piers Morgan sich nur 5650 Mal verkauft hat, lol. Kein Text, sondern ein Twitter-Thread ist der Adventskalender von Jonas Lübkert, der Superhelden mit seltsamen Kräften sammelt, darunter Arm-Abfall-Boy, dem seine Arme abfallen, oder ein Bösewicht, der Rechtschreibfehler korrigiert. Wir leben einfach in einer zutiefst seltsamen Kultur. Außerdem ein spannender kurzer Text aus dem Newsletter Dirt über die Inneneinrichtung in den Filmen Nora Ephrons (You’ve Got Mail, Sleepless in Seattle), die über längere Zeit einen extrem wiedererkennbaren Einrichtungsstil der Oberschicht geprägt hat.

Und: ein Song.

Gerade weißt mich ein Leser auf folgende Schreckensnachricht hin, das Buch von Pers Morgan hat sich doch besser verkauft. Schade.